【自然葬】海洋散骨の方法と準備

ども まことじいさんです

『海洋散骨』を行うためには、クリアしなければならない障壁が、想像以上にあります。

1991年に『葬送の自由をすすめる会』が発足し、神奈川県三浦半島沖の相模灘において、散骨が実施されて以降、海洋散骨の認知度は年々高まっているようで、海洋散骨サービスを提供する事業者も多数存在します。

全国海域対応,粉骨費用込み,追加費用なしの安心の葬送業者は【みんなの海洋散骨】海洋散骨の実施件数については、今のところ正確には把握されていないため不明ですが、推定では約2.5万件ほどと言われています。

厚生労働省が発表した人口動態統計によると、2020年に亡くなった方の総数は138万4544人とされていますので、現在の海洋散骨の割合は3%にも満たない様です。

海洋散骨の実施数は年々増加してるようで、今後も需要は増え続けることが予想されますが、現状では多くのハードルも存在するようです。

今回は、海洋散骨の問題点や、障壁、解決法などについて話したいと思います。

目次

海洋散骨とは

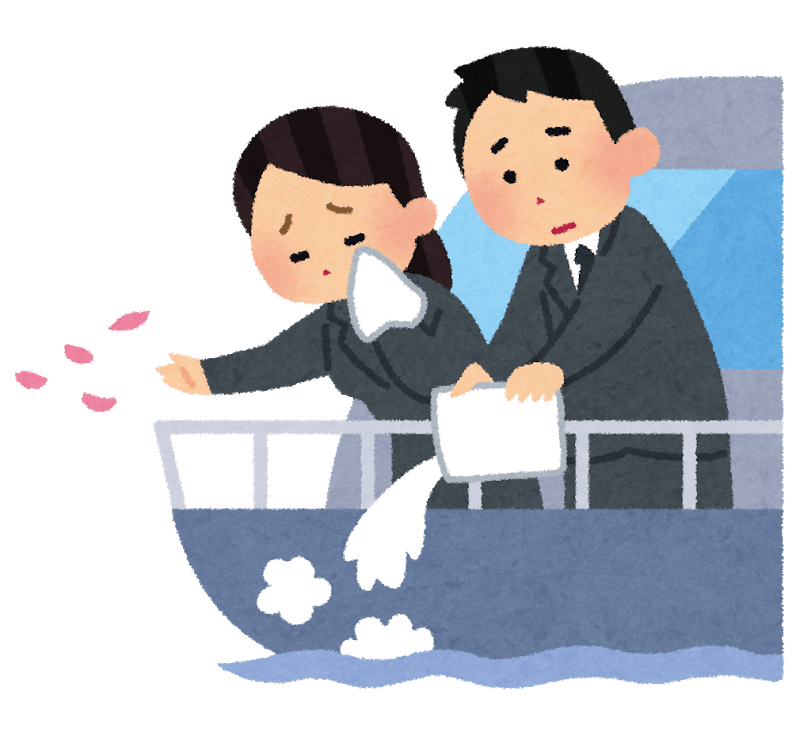

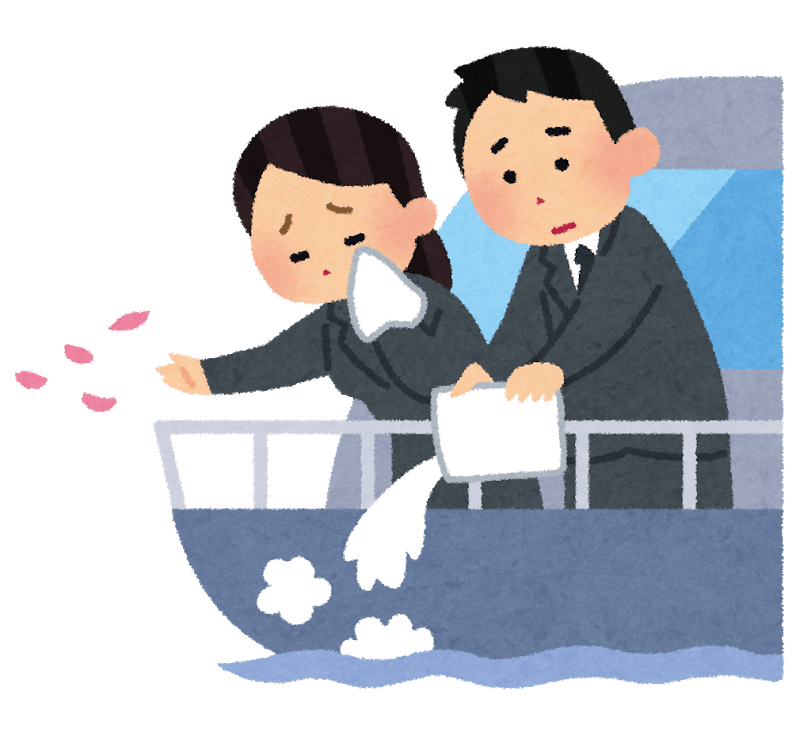

『海洋散骨』は自然葬の一種で、火葬した遺骨を細かく砕いて、海に撒くという葬送スタイルです。

日本では、かつて土葬が多かった頃から、火葬されることが主流になった現在まで、遺骨はお墓に収めるのが一般的で、その他の方法で弔われるケースは僅かでした。

しかし、イングリッド・バーグマンなどの海外の有名人や、石原裕次郎などが海洋散骨を行ったことが話題となり、日本でも1991年に『葬送の自由をすすめる会』が発足し、神奈川県三浦半島沖の相模灘において散骨が実施されたことから、社会的認知度が一気に高まりました。

海洋散骨の需要が増加している背景

自然回帰など、海洋散骨を希望される理由は様々ですが、お墓の継承者不足も理由の一つと言われています。

今後、少子高齢化が進む日本では、お墓の継承者不在による無縁仏が、大量に発生することが予想されます。

お墓の管理者がいなくなった場合、お墓の区画は寺院や霊園などの地権者に返却され、お墓の中の遺骨は無縁仏として、自治体の共同供養塔などに合祀されることになります。

そのため最近では、「お墓の継承者がいない」「子供や孫に負担を掛けたくない」などの理由から、先祖代々のお墓を墓じまいして、永代供養墓に改葬するケースも増加傾向にあり、その一つの選択肢として『散骨』も増加しているようです。

海洋散骨の実施のために超えなければならないハードル

『海洋散骨』を行うにあたって、もし亡くなった方が、身寄りがなく、先祖から継承したお墓も無い場合であれば、あまり問題は発生しないのかもしれません。

しかし、ほとんどの方は、親族などとの関係から、断念せざるを得ないこともあるようです。

親族との関係

日本では、今でも先祖代々のお墓に納骨するのが一般的で、墓じまいに対しても抵抗を示す人が、少なくありません。

そのため、親族全員が『海洋散骨』を行う事に対して、理解を示してくれるケースは非常に稀で、特に高齢の方は、否定的な意見を持つことが多いと思います。

菩提寺との関係

寺院の檀家になっており、菩提寺にお墓がある場合、寺院の住職が海洋散骨に難色を示すことは、少なくないようです。

僧侶などの宗教家にとって、お墓とは大変に重要なもので、供養を執り行ううえで、欠かせない存在と考える方も多いことは、想像に難くありません。

遺骨をお墓に納骨せずに、全て海洋散骨してしまった場合、その後の法要を拒否されることもあるようです。

個人での海洋散骨は困難

日本における遺体の埋葬に関する規制は「墓地埋葬等に関する法律」で定められており、墓地ではない場所への遺体の埋葬を禁止していますが、特に海洋散骨を禁止する規定はありません。

これは、この法律が制定された当時、海洋散骨というもの自体が、想定されていなかったためです。

以前に、『散骨』が刑法の「遺骨遺棄罪」に抵触するのではないかという議論もありましたが、1991年に、法務省が「刑法190条の遺骨遺棄罪の規定は、社会風俗としての宗教的感情を保護するのが目的であり、葬送のための祭祀のひとつとして節度をもって行われる限り、遺骨遺棄罪にはあたらない」との見解を示しており、刑法的にも問題はないようです。

しかし、法的に問題はなくとも、どこでも自由に散骨を行っても良いわけではなく、あくまでも「節度をもって」行う必要があります。

海とは、漁業者にとっては貴重な「水産資源」であり、観光業に関わる方にとっては大切な「観光資源」ですので、無秩序に海洋散骨が行われることは、漁業や観光業を営む方にとっては、風評被害など大きなマイナス要因になりかねません。

そのため、全国の自治体が、独自の条例などで、散骨に関する規定を設けており、好きな場所で海洋散骨が出来るわけではありません。

観光地の沿岸部や、漁業がおこなわれている場所は、規制されている海域が多いため、『海洋散骨』を行うためには、規制されていない海域まで出る必要があり、船舶を利用するほかありません

また、火葬されたままの遺骨を、そのまま海に撒くわけにはいかないため、遺骨を細かく砕く「粉骨」を行う必要もあります。

こういった事情から、個人で『海洋散骨』を行うことは、非常に困難です。

問題の解決策

上記のような問題に対応するためには、何が必要となるのでしょうか?

故人が海洋散骨を希望している場合

亡くなった方の希望で海洋散骨を行いたいが、親族の理解が得られない、菩提寺との関係が気になるなどの場合は『分骨』という選択肢があります。

遺骨の一部を、手元供養のためなどの理由で、分骨することは珍しいことではありませんし、手続きも難しくはありません

火葬を行う際に、遺骨の一部を分骨して斎場から分骨証明書を発行してもらえば、お墓への納骨は可能ですので、遺骨の一部を『海洋散骨』することへの理解は得やすいと思います。

お墓の継承者がいない場合

子供や孫などの直系親族がいないため、お墓の継承者の問題が理由で、墓じまいをして散骨を検討している方は『永代供養墓』という選択肢もあります。

今では、一口に『永代供養墓』といっても『単独墓』や『樹木葬』など非常に多くの形態があり、親族が納得するような方法が見つかるかも知れません。

また、親族と相談していく中で、お墓を継承してくれる方が出てくることもありますので、まずは親族と良く話し合うことが必要です。

なお、永代供養墓については『最近のお墓事情【永代供養墓ほか編】~令和3年~』で詳しく書いていますので、ぜひ参考にしてみてください。

海洋散骨の実施方法が分からない場合

前述したとおり、個人で海洋散骨を行うことは困難ですが、今では海洋散骨サービスを提供している事業者がたくさんあります。

事業者によって、サービスの内容は様々ですので、複数の事業者から資料を取り寄せて、希望に沿っているかどうか十分に吟味してから、業者を選択する必要があります。

海洋散骨の方法

『海洋散骨』にも、様々な形式があります。

いずれの形式を選択した場合も、その遺骨が誰のものかを証明するため『埋葬許可証』の提示を求められます。

立ち会い散骨

実際に遺骨を撒く場に立ち会う散骨を『立ち会い散骨』といいます。

また、立会散骨の中でも『個別散骨』と『合同散骨』に分かれます。

『立ち会い散骨』を行う場合は、業者と散骨の日時や場所を打ち合わせ、期日になったら遺骨を持参して、業者の案内に従い散骨します。

散骨マナーの一つとして、遺骨を2ミリ以下の粉骨にすることが求められています。

自分で『粉骨』を行うことが困難な場合は『粉骨』を代行してくれる海洋散骨業者もあります。

散骨時には、環境汚染に配慮し、骨粉が舞い上がることのないよう、水溶性の紙に遺骨を包むケースが大半です。

また、散骨後には、散骨した地点の緯度経度などが書かれた『散骨証明書』が発行されることが多いようです。

個別散骨

一家族が船を一隻チャーターして、規制海域外の沖合に出てから『海洋散骨』を行います。

知らない人が同乗しないために、気兼ねなく散骨することが出来ます。

合同散骨

複数の家蔵が一隻の船に乗り合わせて、合同で散骨を行うスタイルです。

船舶をチャーターする費用負担を分割することが出来るので、『個別散骨』に比べ費用を抑えることができます。

委託散骨

実際に遺骨を撒く場には立ち会わず、遺骨を郵送して業者に『海洋散骨』を行ってもらうことを『委託散骨』または『代行散骨』といいます。

散骨業者に遺骨を送付しておけば、後日、散骨業者から実際に散骨をしている様子を撮影した写真や、散骨証明書が送られてくるというものです。

⁂現在、遺骨の送付に対応しているのは郵便局のみで、その他の運送会社では対応していません

海洋散骨のメリット

葬儀の分類としては自然葬の一種とされ、散骨後は故人のお墓の管理や、供養などを必要としないという意味では『永代供養墓』と同様です。

さらに『海洋散骨』を行った場合、墓標すら存在しないため『永代供養墓』のような維持費も不要です。

また、海は世界中に広がっているため、考え方によっては、海全体を墓標と捉えることが可能で、海があるところなら、どこでも墓参りが出来るとも言えます。

海洋散骨のデメリット

前述したとおり、どこでも散骨できるわけではないので、海洋散骨業者に場所の選定を、ある程度委ねることになります。

また、散骨の前に遺骨を細かく砕く『粉骨』の作業が必要になりますので、自分でできない場合は『粉骨』も業者に依頼することになります。

また『海洋散骨』業者には、今のところ規制が無いため玉石混淆の状態です。

業者を選択するにあたって、十分に内容を吟味した上で、信頼できる業者を見極めないと、後々トラブルになることもあります。

海洋散骨の注意点

海洋散骨については、法整備が間に合っていないため、今のところ特に規制がありません。

そのため、新規参入業者の中には、ひたすら利益を優先するような、低品質の仕事をする業者もいるようです。

2012年に、海洋散骨を請け負う事業者が、有志で集い設立された『一般社団法人 日本海洋散骨協会』では、海洋散骨を請け負う事業者として、自らが遵守すべきガイドラインを策定しています。

加盟事業者に対して、粉骨や、散骨場所の選定、環境への配慮など、様々な義務を課しているようです。

かなり細かいところまで配慮されていますので、一度目を通してみてはいかがでしょうか?

依頼を検討している事業者の資料を、確認する際の目安になると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。

「一般社団法人 日本海洋散骨協会」に加盟している『株式会社Aクルーズ』が提供する【みんなの海洋散骨】では、全国各地での『海洋散骨』に対応しており、実績も豊富です。

また、『粉骨』から『海洋散骨』まで、郵送で委託することも可能ですので、体調などの理由で船に乗船できない方も、利用することが可能です。

もし『海洋散骨』の興味があるのなら、実際に『海洋散骨』を行うかどうかは別として、資料請求をする前に、一度ホームページで、プランや実績、口コミなどを見ておくことを、お勧めします。

まとめ

様々な葬送方法が存在する現在でも、『海洋散骨』は、決して一般的な弔い方法とは言えません。

そのため、様々な障害に直面することもあると思います。

故石原裕次郎さんが『海洋散骨』を希望された際も、一度は法的な問題から『海洋散骨』を断念せざるを得ませんでしたが、1991年に法務省が『海洋散骨は遺骨遺棄罪にはあたらない』との見解示したことから、実施可能になったという経緯があります。

しかし、現在では100%近い実施率を誇る『火葬』も、明治以前は一般的ではなく、土葬が主流でした。

また、土葬が一般的だった時代には、当然に一人墓が多く、現在のような『家族墓』は少数でした。

日本でも、生活スタイルなどの変化に伴い、弔い方も時代ごとに変遷してきました。

将来的には『海洋散骨』も、一般的な弔い方になるかもしれません。

もしもあなたに時間が残されているなら、または、子供や孫に将来的に希望を託せるなら、慌てずにじっくり時間をかけて考えることをお勧めします。

【お墓のミキワ】では「墓じまい」から、「改葬」「永代供養」「海洋散骨」まで、全て一社で対応してくれます。

「将来的に、お墓の継承者がいなくて不安」などの理由で『海洋散骨』を検討されている方は、資料を取り寄せる前に、一度ホームページをご覧になってみてはいかがでしょうか?

もしかしたら、何か解決策が見つかるかもしれませんし、海洋散骨についても解説されていますので、きっと参考になると思います。

もしこの記事が誰かの役に立てば幸いです。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません